SPL(Sound Performance Lab)は1980年代からプロ用機材を作り続けてきたドイツのメーカー。日本ではあまり露出がないが、コアなオーディオフリークから根強い指示があり、Phonitorシリーズはその設計思想をリスニングへ持ち込んだラインで、旗艦モデルのXに比べるとSEは“入門機”の立ち位置。

上位のPhonitor X / XEは入出力が豊富でバランス接続やプリアンプ機能も備える。そのぶん価格は60万超えで筐体もヘビー。SEは機能を絞る代わりに価格とサイズを現実的にし、音の核を凝縮したモデルで基幹の120V DC Audio RailやPhonitor Matrixはしっかり搭載されており、価格も定価では20万円超と「廉価版」いうにはあまりにも豪華な仕様。

加えてSEでもこいつはDAC搭載モデルとなる。たまたま某所の中古で値付けミスレベルに激安な本機をゲットしてしばらく使ってみたのでレビューしていく。

スペックと仕様

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 増幅 | SPL 120Vテクノロジー(±60V) |

| 出力 | 最大約3.7W相当 |

| 入力 | XLRバランス ×1、RCAアンバランス ×1 |

| 出力端子 | 6.3mm標準ジャック ×1 |

| DAC(オプション) | DAC768xs(AK4490EQ搭載) |

| デジタル入力 | USB、同軸S/PDIF、光TOSLINK |

| 対応フォーマット | PCM最大768kHz/32bit、DSD256 |

| サイズ/重量 | 約 幅278 × 高さ100 × 奥行300mm / 約3.7kg |

幅278mm x 奥行き300mmはなかなかのデカさ。サイドデスクを目一杯覆ってしまうので、アンプの天板が机代わりとなる。使用中でも発熱はそれほど気にならない。

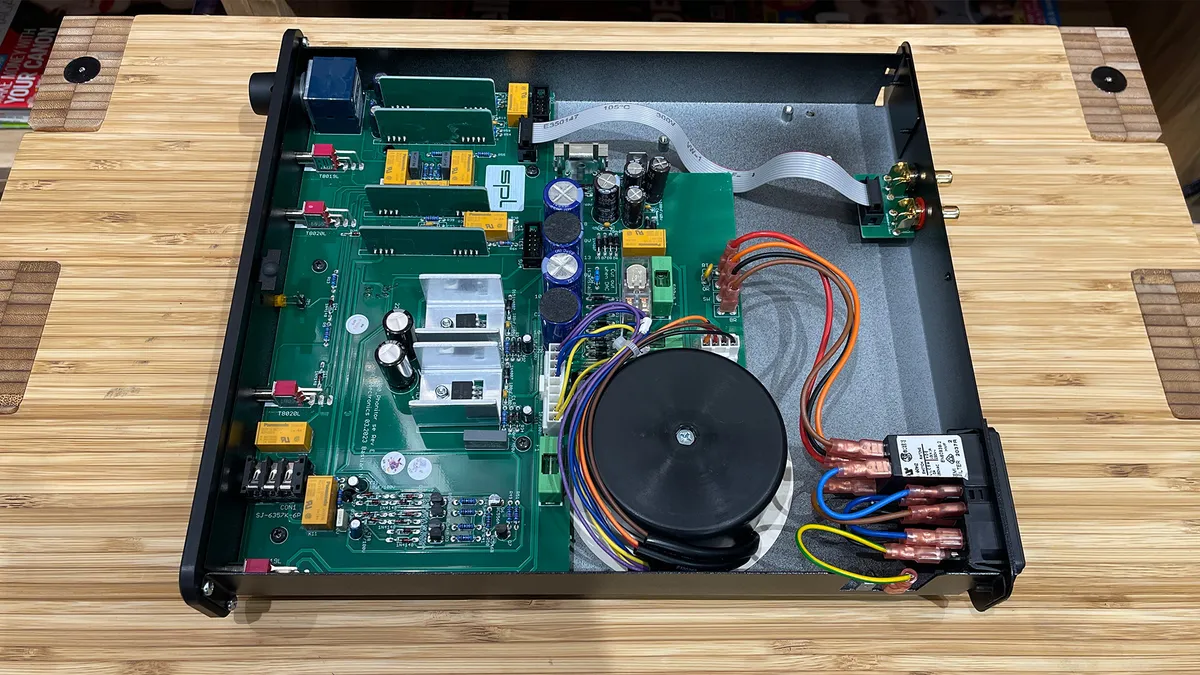

外観はシンプルでも中身は本格派。

https://www.whathifi.com/reviews/spl-phonitor-se

120Vテクノロジーにより広いダイナミックレンジと低歪を確保し、駆動力も十分。オプションのDAC768xsを加えると、Phonitor SEは単体で完結する再生システムになる。自分の環境ではそこそこ鳴らしにくいHD650やAnanda、DT880proなども余裕で鳴った。

DAC付きモデルにはは、AKM製フラッグシップDACチップ AK4490EQ を採用し、最大768kHz/32bitのPCMとDSD256に対応。内部には専用クロック回路が備えられ、ジッターを極力抑制しているらしい。

入力はUSBに加えて同軸(S/PDIF)と光デジタル(TOSLINK)も利用でき、PCオーディオだけでなくCDトランスポートやネットワークプレーヤーとも接続できる。

USB入力はアシンクロナス方式で安定度も高く、実際に使っていても途切れやノイズの心配は感じなかった。

一方出力はアンバランス一本のみ。

自分は過去にバランス対応のEF-400を買ってイマイチ合わなかった経験から、アンバランスのみでいいやと割り切っているので問題ないが、せめてもうひとつ出力があれば聴き比べが楽だったのになとも思う。

音質レビュー

Phonitor SEの音は一言でいえば「緻密で自然」。帯域はニュートラルに整い、高域はシルキーで透明感があり刺さらない。中域は密度が濃くボーカルや楽器の存在感が生々しい。低域はタイトで輪郭がはっきりし、沈み込みと押し出しのバランスが良い。解像度は緻密で細部まで鮮明だが冷たさはなく、粒立ちの整った音色が全体を滑らかにつなげる。音場はPhonitor Matrixの効果で奥行きと広がりが自然に描かれ、聴き疲れが少ない。静寂性も高く、漆黒の背景から音が立ち上がる感覚が得られる。

ジャンル別に見ると、ロックではタイトな低域と俊敏なトランジェントがリズムの勢いを際立たせ、ギターのエッジも刺さらず鮮明。ジャズでは中域の厚みと空間の奥行きが生き、ベースラインの存在感とシンバルのシルキーな余韻が心地よい。クラシックでは音場の広がりとダイナミクスが活き、弦楽や管楽の倍音が鮮明に重なり合い、大編成でも窮屈さを感じない。全体を通じて、Phonitor SEはジャンルを選ばず“自然で立体的なリスニング体験”を提供するアンプだと感じた。

帯域バランスと解像度

最初に気づいたのは帯域の自然さ。高域はシルキーで伸びやか、倍音の粒立ちが揃い刺さらない。中域は厚みがあり、ボーカルやアコースティックの質感が濃くなるが不自然な強調はない。低域はタイトで輪郭が明瞭、ブーミーさが出ないのでジャンルを選ばない。全体としてニュートラルだが退屈しないバランスで、細部の情報量と音のつながりが同居する。顕微鏡的に硬くならないのが好みだった。

音場とPhonitor Matrixの効果

Phonitor Matrixはヘッドホン再生に“前方定位”の自然さを持ち込む仕組み。左右に貼り付く感じが薄れ、中央がスッと立ち上がる。自分はクラシックのホール録音で奥行きの増加と空気の厚みを強く感じた。ライブのアンビエンスも自然で、平面的な窮屈さが解消される。立体感が増しても輪郭は崩れず、長時間でも耳が楽だった。

ダイナミクスとトランジェント

立ち上がりと収束が俊敏で、メリハリが明確。ピアノの打鍵はアタックが立ち、余韻は滑らかに伸びる。ドラムはパンチが出るが過剰ではない。静から動への切り替わりが自然で、もたつきがない。クラシックの大振幅からエレクトロのビートまで、躍動感を保ったまま制御されている感覚がある。

ヘッドホン別レビュー

DT770 Pro X × Phonitor SE

密閉型らしいタイトな低域がさらに輪郭明瞭に。高域は透明感が増し、シンバルがシルキー。Matrixで平面性が和らぎ奥行きが出る。ロックやポップスでドライブ感が伸び、スタジオ的精度に音楽的なノリが加わる。

| 項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 高域 | ◎ | 透明感が増し刺さらない |

| 中域 | ○ | 自然な厚みと存在感 |

| 低域 | ◎ | タイトで輪郭明確 |

| 音場・定位 | ○ | Matrixで奥行き補正 |

| 解像度 | ◎ | 細部まで鮮明 |

| 聴き疲れ | ○ | 密閉らしさは残る |

OLLO Audio X1 × Phonitor SE

ニュートラルな素性に中域の密度と艶が乗る。ボーカルは生々しく、過度な強調なく前に出る。アコースティックのアタックと余韻が整い、背景の静けさが演奏を引き立てる。ジャズや弾き語りで相性が良い。

| 項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 高域 | ○ | 自然でクリア |

| 中域 | ◎ | 密度と艶が増す |

| 低域 | ○ | 過不足なく自然 |

| 音場・定位 | ○ | 安定し見通し良い |

| 解像度 | ◎ | 緻密で粒立ちが揃う |

| 聴き疲れ | ◎ | ニュートラルで快適 |

HIFIMAN Ananda × Phonitor SE

もともとの広い音場にMatrixで立体感と前方定位が加わる。高解像と透明感はそのままに、低域が引き締まりドライブ感が増す。大編成やシネマティックな楽曲でスケールが出る。

| 項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 高域 | ◎ | 伸びやかで透明 |

| 中域 | ◎ | 立体感ある定位 |

| 低域 | ○ | タイトで俊敏 |

| 音場・定位 | ◎ | 広大かつ自然 |

| 解像度 | ◎ | 細部まで緻密 |

| 聴き疲れ | ○ | エネルギッシュでも楽 |

DAC付きヘッドホンアンプとの比較

これまで使ってきたDAC付きヘッドホンアンプとも比較しておく。

FOSTEX HP-A8

FOSTEXのHP-A8は国産据え置きDAC/アンプの代表格で、自分も長く聴いたが全体的にクールで味付けの少ない印象が強い。解像度ではPhonitor SEといい勝負をするが、音楽全体の迫力感やスケールの広がりは段違いで、SEのほうが圧倒的に生き生きとしている。HP-A8は「正確だがやや物足りない」、SEは「自然さを保ちながらも聴かせる力がある」という違いを感じた。

Hifiman EF-400

一方、HIFIMANのEF-400は味付けの強さが特徴で、音場が拡張されるような効果がある。ただその広がりは不自然に感じられることもあり、曲によっては過剰に響きが付与される印象だ。対してPhonitor SEは全体的なスケール感を広大にしつつも自然さを失わず、楽器やボーカルが立体的に定位する。解像度に関してもSEが大きく勝っており、細部の描写力と背景の静寂性で優位性は明らかだ。結果的に、EF-400は勢いのあるロックやエレクトロで映える一方、SEはジャンルを選ばず自然で奥行きのあるリスニング体験を提供する。

まとめ

帯域は自然、解像は高く、Matrixで音場は立体的。やはり高いだけあって今まで使ってきたアンプとは全てにおいて格の違うスケール感を感じることができた。定価では絶対買わないけど、これを半値以下で買えたのはうれしいた限り。長く使っていきたい。

コメント